उत्तराखंड : पच्चीस वर्षों बाद—राज्य की थकी हुई धड़कन का सूक्ष्म परीक्षण

देहरादून।

उत्तराखंड का जन्म—कोई राजनीतिक उपहार नहीं था।

यह एक आंदोलन की आग से निकली हुई धातु थी।

1994 की मसूरी की सड़कों पर

और रामपुर तिराहा की धूप में फूटे कारतूसों में

इस राज्य की नालियाँ पहली बार बनी थीं।

राजनीति के चश्मे से देखें तो

यह राज्य “एक नया प्रयोग” था—

एक छोटा हिमालयी राज्य—

जो खुद तय करेगा कि “विकास” क्या है?

विकास—खंडहरों को पॉलिश करना है?

या विकास—गाँव को शहर में जमा देना है?

या विकास—पहाड़ को पहाड़ ही रहने देना है। पर उसकी तकलीफ़ मिटा देना है?

यही प्रश्न 2000 में खुले थे।

पर बीते पच्चीस वर्षों में—

राज्य ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं चुना।

राज्य—अपने रास्ते को लेकर स्वयं ही भ्रमित रहा।

उत्तराखंड में सरकारें आती रहीं—

जाती रहीं—

मंच बदलते रहे—

वक्तव्य बदलते रहे—

लेकिन “आख्यान” बदल नहीं पाया।

हर पाँच वर्ष में नया वादा

और हर पाँच वर्ष में पुराने वादों का अंत्येष्टि संस्कार।

यह राजनीति—नीतिनिर्माण को नहीं बदल सकी।

क्योंकि राजनीति—अपने ही सीमित क्षणों में व्यस्त रही।

किसे हटाना?

किसे लाना?

किसे साधना?

किसे नाराज़ न होने देना?

इन चक्करों में—विकास—कितनी बार हारी हुई मुद्रा में बैठा रहा।

जीडीपी का ग्राफ़—बहुत बड़ा और चमकदार है।

प्रति व्यक्ति आय—राष्ट्रीय औसत से ऊँची है।

पर यह चमक—सिर्फ़ “मुख्य धरातल” तक पहुँची है।

जिस सड़क पर सड़क है—वहाँ विकास है।

जिस तहसील में अस्पताल है—वहाँ इलाज है।

पर जो “छोर” हैं—

वहाँ आज भी—

एक गर्भवती महिला को 150 किलोमीटर लेकर जाना पड़ता है।

सवाल यह नहीं कि राज्य ने विकास नहीं किया।

सवाल यह है कि—

विकास की गर्मी पहाड़ तक नहीं पहुँची।

गाँव—कभी गंभीरता से लक्षित समूह बने ही नहीं।

पलायन कोई आँकड़ा नहीं—

पलायन—एक सामाजिक रक्तस्राव है।

जब घर खाली होता है—

तो सिर्फ़ आदमी नहीं जाता—

उसके साथ—

उसका पूरा इतिहास—उसके गीत—उसकी भाषा—उसकी स्मृतियाँ—

और उस क्षेत्र का भविष्य—चुपचाप खिसक जाता है।

कौन बताएगा—कि पहाड़ के जिस “खेत” में अब झाड़ियाँ उग आई हैं— वह खेत कभी चार पीढ़ियों की आत्म-गाथा था।

कौन बताएगा—कि उस नौजवान की डिग्री—जो हरी-भरी फाइल में बंद है— उसने पढ़ाई “देवभूमि छोड़ने” के लिए की—

“देवभूमि बनाने” के लिए नहीं

यह राज्य “माफिया” शब्द को इतने व्यापक आयामों में देख चुका है कि यहाँ माफिया—अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

खनन माफिया

लकड़ी माफिया

भूमि माफिया

पेपर माफिया

ये सब मिलकर—एक ही बात सिद्ध करते हैं—कि यहाँ “प्रबंधन” से ज़्यादा “सेटिंग” काम करती है। और जहाँ सेटिंग—मानक को हराती है—

वहाँ युवाओं की मेहनत—केवल एक “अनुभव” बन जाती है।

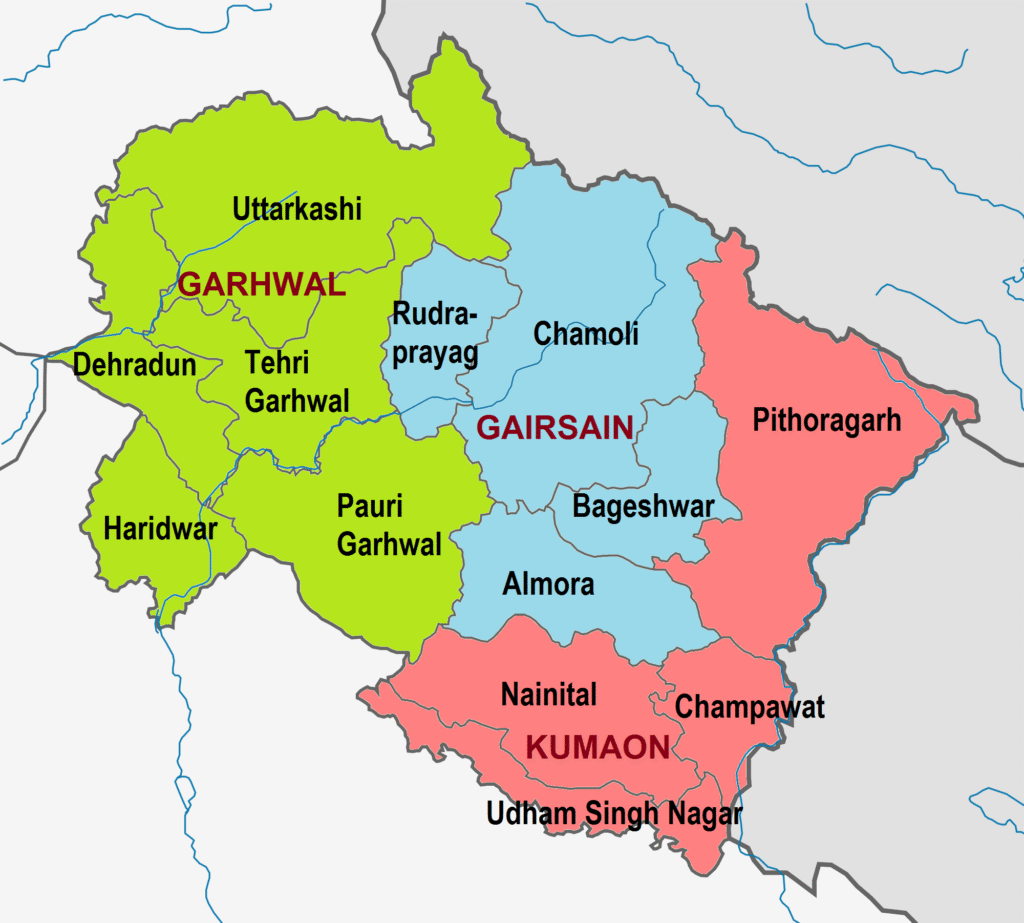

गैरसैंण—राजधानी से ज्यादा—एक विश्वास था। एक प्रतीक था—कि यह राज्य पहाड़ का राज्य है।

पर सत्ता—गैरसैंण को

एक “इवेंट” से आगे बढ़ाकर

“इंस्टिट्यूशन” नहीं बना सकी।

यह उस चोट का सबसे बड़ा सबूत है

जो आज भी पहाड़ के दिल में धड़कती है।

इस राज्य को अब

“फाइल आधारित विकास” नहीं—

“भूमि आधारित सुधार” चाहिए।

भर्ती का पारदर्शी सिस्टम चाहिए।

स्वास्थ्य—पहाड़ की ऊँचाई पर ही पूरी तरह काम करने लायक चाहिए

भूमि कानून—सिर्फ़ प्रशासनिक नहीं—पहचान आधारित चाहिए।

भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहनशीलता केवल भाषण में नहीं—कार्रवाई में चाहिए।

अगर ऐसा होगा—

तो उत्तराखंड—

सिर्फ़ “25 वर्ष पुराना राज्य” नहीं रहेगा—

वह “नए भारत का सबसे ज़िम्मेदार पर्वतीय मॉडल” बन सकता है।

यह राज्य—

शहीदों की तपस्या पर खड़ा है।

उन्होंने इस भूमि को

राजनीतिक सीमाओं से नहीं—

आत्मसम्मान की सीमा से जन्म दिया था।

उन शहीदों को नमन —

और इस देवभूमि को—

एक गहरा प्रणाम।

क्योंकि भविष्य—अभी भी सम्भव है।

उत्तराखंड अभी भी—

अपनी असली पहचान पा सकता है।

अगर समाधान—नीति में नहीं—

सचमुच—जमीन पर रखा जाए।

साभार : शीशपाल गुसाईं, देहरादून